近日,复拓知达“一次性使用肺结节切取系统”在四川大学华西医院,完成全球首创“经皮穿刺肺结节球形切除术”的人体可行性研究。为了共同见证这一时刻,于4月27日,在四川大学华西医院举行媒体见面会。四川大学华西医院常务副院长、胸外科主任刘伦旭教授、宣传部部长郑源教授、胸外科副主任梅建东教授、胸外科李川医生、复星医药副总裁吕力琅女士、复拓知达创始人及CEO孙非先生、患者聂女士和10余家媒体共同出席会议。

“经皮穿刺肺结节球形切除术”媒体见面会合影

本次会议由郑源部长主持,并进行开场致词。郑源部长对大家的到来表示感谢,对“经皮穿刺肺结节球形切除术”这一新理念、新术式表示期待,期待能造福更多患者。

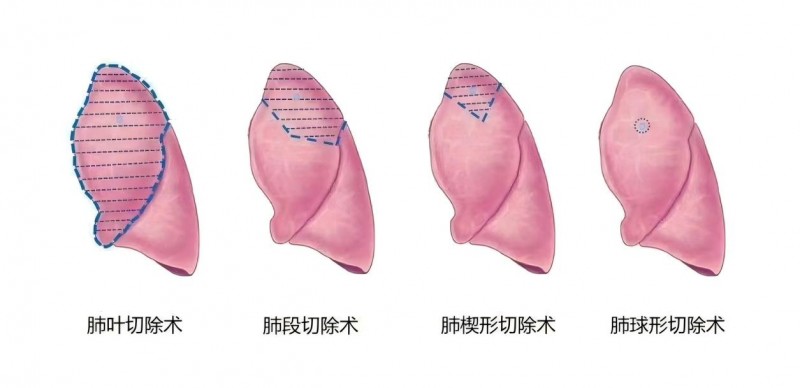

刘伦旭教授在介绍该术式环节强调:“经皮穿刺肺结节球形切除术”有三大创新特征,第一,它是全球首创的肺结节切除术式,医生将一次性使用肺结节切取系统精准送达肺结节所在位置。随后,球形切取器张开,切取并包裹肺结节后取出,在肺内仅留下直径15mm球形切除空腔。术后3个月内,肺内的切除空腔逐渐被周围肺组织填充。第二,通过经皮穿刺路径实现结节病灶完整切除,不需要切开胸壁肌肉,在体表仅留有3mm穿刺针大小的伤口,恢复后体表几乎不留手术切口。第三,该技术利用增强现实导航系统实现肺结节精准穿刺和目标定位。相比常规的胸腔镜下肺楔形切除、肺段切除甚至肺叶切除,切除精准,可减少95%以上正常肺组织被切除,对于低度恶性惰性肿瘤或者磨玻璃表现为主的早期肺癌、癌前病变,该技术可以达到治疗的目的,同时最大限度减少手术对患者的创伤;对于恶性、侵袭性的肿瘤,可取得完整病理组织进行诊断,为后续治疗方案制定提供充分依据。刘伦旭教授表示,从全球来看,华西医院第一个开展了“经皮穿刺肺结节球形切除术”可行性临床研究,初步证实了该术式的安全性和有效性,这一技术也是目前国际上创伤最小、对正常肺组织保护最完善的手术方式。下一步,将继续完善该术式,并将其推广至更多中心。

“经皮穿刺肺结节球形切除术”手术实施过程

胸外科副主任梅建东教授,在介绍首例及首批接受该创新术式患者的总体情况时提到,这一超微创新术式已完成8例临床应用,均实现肺结节的完整切除。术后第二天患者即可下床走动,术后患者行动自如,几乎感觉不到疼痛,且肺功能不受影响。

首例受试者术中及术后随访情况

受邀的首例患者聂女士在现场分享了其就医背景、体验和感受。自2021年发现右肺4mm的小结节以来,她非常纠结:不开刀,担心是肺癌;开刀,结节不是很大,要切一大块肺组织,心里害怕,最后慕名找到刘伦旭教授。刘伦旭教授团队,于2023年10月25日,为她进行了 “经皮穿刺肺结节球形切除术”,术后病理证实为原位腺癌。“术后只在胸口有一个很小的穿刺针口,一个创可贴就可以贴住”,聂女士说。在术后1月、3月、1年复查没有异常,且复查发现肺功能也没有任何影响,没有任何不适。“我终于长舒了一口气,不用再为这个结节担心”。

不同术式的手术切口对比

肺癌作为健康的头号恶性肿瘤“杀手”,在我国其男、女恶性肿瘤发病率和死亡率位居第一。相关监测数据显示,2022年,我国肺癌新发病例106.06万例,占全部恶性肿瘤发病的22.0%。肺癌死亡病例73.33万例,占全部恶性肿瘤死亡的28.5%。作为肺癌的重要“信号”,肺结节的临床意义不言而喻。目前,随着低剂量螺旋CT筛查的普及,越来越多的肺小结节(直径<10mm)被检出。虽多数为良性病变,但仍有30%-40%为恶性病变或有风险的癌前病变。而“经皮穿刺肺结节球形切除术”这种创伤小、伤害小、代价小、可取得完整病理组织进行诊断的肺结节处理方式,可缓解当前肺结节诊疗过程中的过度放过、过度干预和过度损伤的临床难题。

不同术式下肺部组织切除范围对比

让结节不纠结,让创新加速度。目前,该创新技术已获得国家科技重大专项(科技创新2030重大项目)支持。在战胜疾病的征途中,复拓知达始终坚持医工结合,以原始创新解决临床痛点,提供胸外科一体化诊疗解决方案。目前自主研发的多款胸外科创新器械,已于2024年相继获证。在确保技术领先的同时,已围绕图像处理算法、微创器械设计、生产工艺等方面进行全球化、多元化的专利布局,从而构建行业壁垒。在商业化发展的道路上,复拓知达始终坚持国内海外双轮驱动的发展战略,积极探索海外发展路径,让“中国原创,中国智造”走向全球,为胸外科诊疗的智能化、微创化贡献力量。

关于复拓知达:上海复拓知达医疗科技有限公司成立于2018 年,以肺结节/肺癌早诊早治一体化解决方案为研发方向,打造基于“AI+AR”(增强现实导航+微创手术器械)的肿瘤微创数字化手术平台。成立至今,公司先后研发出基于单目视觉的头戴式增强现实导航系统、一次性使用肺结节三维标识定位标记物、一次性使用肺结节切取系统等。2024年复拓知达荣获工业和信息化部科技司、国家药品监督管理局医疗器械注册司联合公示的“人工智能医疗器械创新任务揭榜优胜单位”。