故事要从明末清初说起。那时,先市作为川黔盐道的关键节点,商贾往来频繁,商贸一片繁荣。周边农耕发达,黄豆、盐等酿造原料供应充足,酱园业在这片沃土上悄然萌芽。乾隆元年,赤水河盐运愈发兴盛,先市镇盐商船户络绎不绝,纤夫的号子声回荡在河谷间,酱油作坊也如雨后春笋般纷纷涌现。

1893 年,时局风云变幻,先市镇乡绅袁映滨做出了一个改变当地酿造历史的决定。他不辞辛劳遍访名师,将优良的酱油酿造工艺融会贯通,在赤水河边 “临水、向阳、避风、纳气” 的三角 “金三角” 地带,建起了 “江汉源” 酱园。赤水河在此拐了个 S 形大弯,水流平缓清澈,为酿造提供了得天独厚的水源条件。再加上合江的黄豆、自贡的盐、荣隆的土陶等优质材料加持,“江汉源” 酱油一经推出,便以 “酱香浓郁、味美醇厚” 的绝佳风味声名远扬。

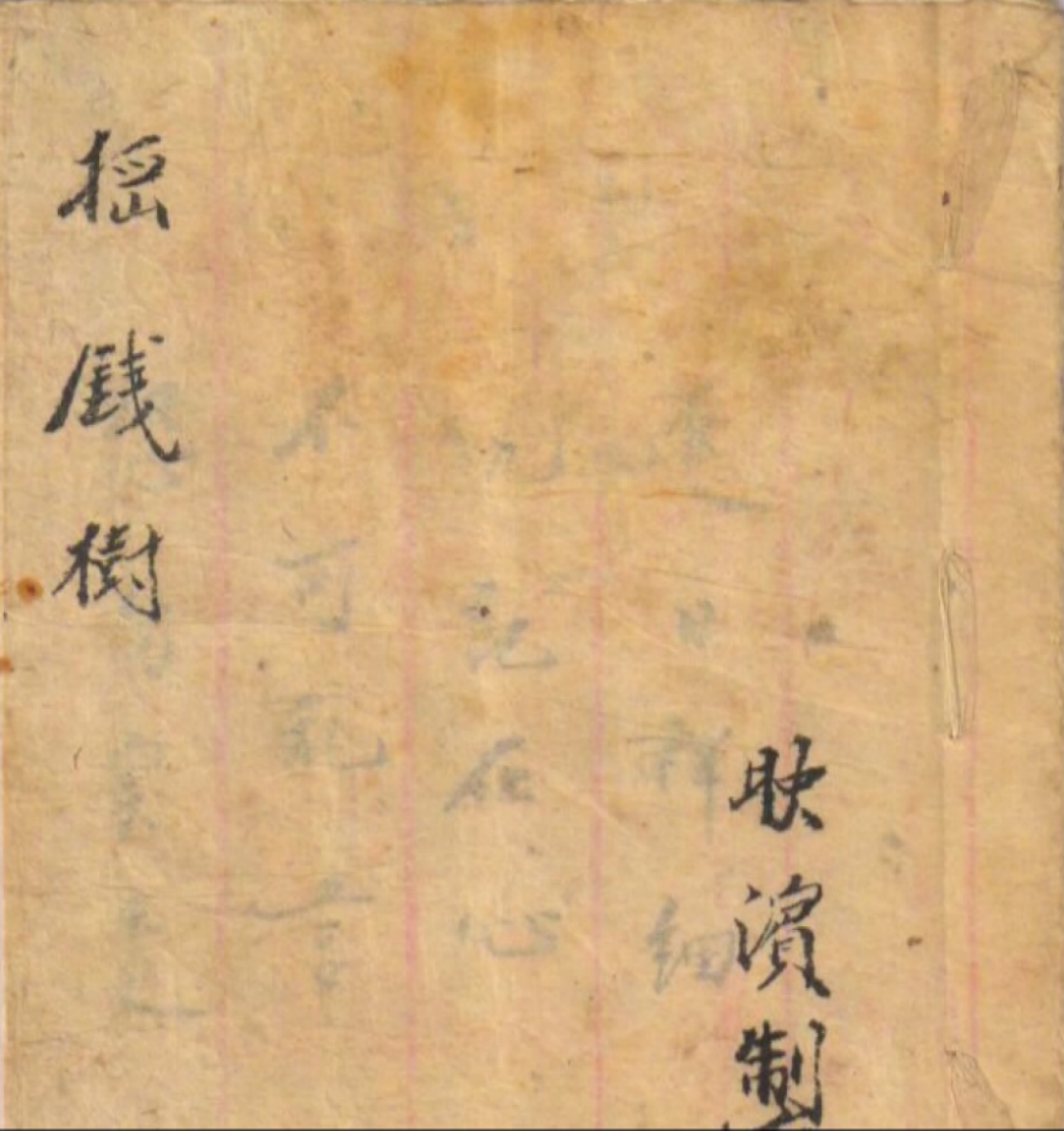

袁映滨没有止步于此,他将酱油酿造中蒸焖、天然菌种制曲、晒露发酵、自然浸出法等经验,精心汇编成具有袁氏特色的酿制秘籍 ——《摇钱树》。这本秘籍内容丰富,不仅记录了酱油制作工艺,还涵盖醋、豆腐乳、豆瓣、等多种产品的制作方法。在当时,袁家对酿造工艺严格保密,《摇钱树》只在家族内部代代相传,从不轻易示人。

时光流转,先市正式建镇,到了 1940 年,镇上已有三家酱园作坊。“江汉源” 与另外两家合伙经营,更名为 “同仁合号”,但依然延续着 “江汉源” 的传统酿造技艺。抗战时期,“同仁合号” 酱园酿造的酱油,凭借卓越品质,远销重庆、香港等地。1956 年,“同仁合号” 酱园公私合营,此后又经历多次更名,然而,这片土地上的古法酿造工艺却从未中断,始终薪火相传。

当岁月的脚步走到今天,赤水河畔的酿造传奇仍在继续。6000 口酱缸整齐排列,在阳光下泛着古朴的光泽,这里正是先市酱油的酿造场地。先市酱油依旧坚守古法,历经浸泡、蒸焖、制曲、发酵等十余个繁杂环节,经过至少 3 年的日晒夜露,在微生物的奇妙作用下,最终酿出氨基酸氮含量达 1.0g/100mL 的醇厚酱油。

追根溯源,先市酱油如今的辉煌,离不开那本神秘的《摇钱树》秘籍。它不仅承载着厚重的历史底蕴,更蕴含着独特的酿造技艺。从一家小酱园到行业翘楚,《摇钱树》见证了先市酱油的成长。历经风雨,先市酱油始终坚守传统,又不断融入时代创新元素,成为赤水河畔一颗耀眼的明珠,让那跨越百年的迷人酱香,持续飘向更远的地方。