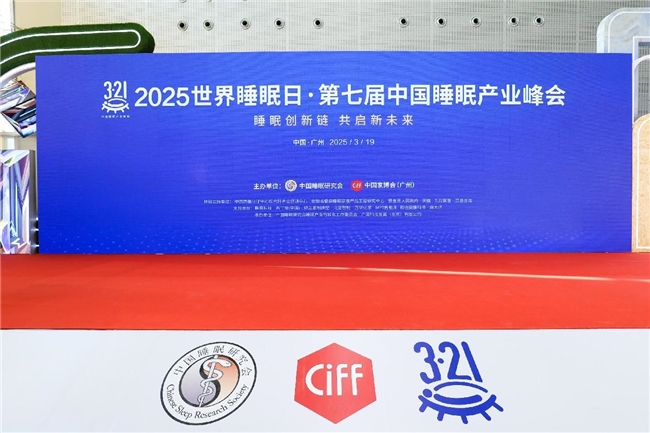

未来乡村是乡村地域空间演化与创新发展的新空间、新模式和新路径。2021年7月,《浙江省农业农村现代化“十四五”规划》明确提出开展千个未来乡村建设试点,强调系统构建人本化、生态化、数字化、融合化、共享化,以及未来邻里、文化、健康、低碳、生产、建筑、交通、智慧、治理、党建等“五化十场景”。2022年2月,浙江省印发实施《关于开展未来乡村建设的指导意见》,进一步强调集成“美丽乡村+数字乡村+共富乡村+人文乡村+善治乡村”建设,明确了未来乡村的建设统领、建设方向、建设主体、建设途径、建设定位、建设特色,不断以“千村示范、万村整治”为载体,以“一统三化九场景”为核心,持续推进乡村全面振兴与城乡共同富裕。2024年1月1日,《中共中央、国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》发布,明确提出以“千万工程”为引领,探索乡村高质量发展新路径。作为全国乡村振兴先行区,浙江省通过政策创新、数字赋能与生态协同,明确构建了聚焦“一统三化九场景”的未来乡村建设范式和内涵,为全国提供了可复制、可推广的“浙江经验”。

一、未来乡村的浙江探索:政策、技术与生态协同创新

(一)政策创新:顶层设计与地方实践融合

浙江省率先开展未来乡村的政策与实践探索,先后发布《浙江省农业农村现代化“十四五”规划》、《关于开展未来乡村建设的指导意见》等政策,谋划开展千个未来乡村建设试点,形成了“一统三化九场景”的建设模式。截至2024年1月,浙江省已建成未来乡村567个,带动社会资本投入超290亿元,形成覆盖11个地市的示范网络。例如,德清县依托“城市大脑+乡村微脑”系统,实现村级事务“一屏统管”;安吉余村通过AR技术打造“数字生态博物馆”,重现矿山复绿历程,成为生态治理标杆。

图1 浙江省未来乡村建设框架图

来源:未来乡村公众号

(二)数字赋能:技术驱动乡村全面升级

一是基础设施智慧化。全省乡村5G覆盖率已达98%,如桐乡乌镇建成全国首个“无人农场”,水稻种植全程数字化管理,亩均效益提升30%。二是产业融合创新化。例如,义乌市李祖村“共富工坊”培育农民主播2000余人,2023年农产品网络零售额突破80亿元;宁波宁海“十里红妆”数字博物馆通过MR技术还原传统婚俗,年接待游客超50万人次。三是治理能力现代化。如丽水市建立农业区块链溯源平台,覆盖85%地理标志农产品,实现“从田间到餐桌”全链条透明管理。

(三)生态与文化协同:绿水青山与乡土智慧双振兴

一是生态价值转化。持续加强“两山”理念和“两山”转化,如丽水市升级GEP核算体系至3.0版本,将空气负氧离子、古树名木纳入生态资产,2023年完成全国首单竹林碳汇交易1.2亿元;龙泉市推出“生态存折”制度,农户通过养护生态林年均增收4200元。二是文化数字传承。如东阳木雕、龙泉青瓷等非遗项目完成3D数字化建模,建立永久性数字档案库;绍兴嵊州“古戏台复兴计划”打造沉浸式越剧体验,吸引年轻游客占比提升至65%。

二、未来乡村发展新挑战:精准诊断核心痛点

一是政策协同不足。城乡融合、土地流转等政策衔接不畅,如农业用地转文旅用途审批周期长达6—8个月;30%村级数字平台面临运维资金短缺、场景应用提质增效等难题。二是产业融合滞后。从区域层面来看,浙南地区三产融合指数仅为浙北的73%,农产品加工率不足40%;乡村项目依赖政策性贷款,所占比例达到68%。三是人口与公共服务失衡。60岁以上人口占比超30%,数字化管理人员中35岁以下仅占17%;浙西南山区5G基站密度为浙北的1/3,区域发展差距扩大。四是文化传承危机。据统计,古建筑修缮资金缺口达12亿元,78%的文旅项目面临同质化倾向,“农家乐”模式难以形成文化IP竞争力。五是生态转化瓶颈。山区乡村受生态红线限制,农业面源污染治理成本占财政投入15%;碳汇交易普及率不足20%,生态资源市场化率低于10%。

三、未来乡村发展策略:数字场景驱动的高质量发展

一是加强政策优化,提升跨部门协同与长效运营。构建“未来乡村政策协调平台”,整合土地、产业与生态治理政策,试点“一窗通办”审批模式,实现项目审批周期由6-8个月缩短至3个月。结合“政府—企业—村集体”三方合作机制,加强设立运维基金,推动闲置数字平台优化,推动跨部门协同长效化。二是以产业升级推动数字化与生态化,打造“未来农业”新标杆。依托“农业物联网+区块链溯源”技术,提升农产品加工率超过60%;同步开发“文化IP+MR体验”项目,如安吉余村“矿山复绿AR研学”2024年营收6.2亿元(同比增长35%),目标是突破10亿元,实现差异化文旅品牌增值。三是通过人口回流实现青年与数字技术双注入。实施“新乡贤回归工程”,为返乡青年提供贴息贷款,配套农业物联网技能认证培训,如浙江省的目标是3年实现返乡青年达10万人。配套建设“未来社区服务网络”,新增浙西南山区5G基站,提升远程医疗覆盖率超过75%,进一步缩小城乡公共服务鸿沟。四是通过文化振兴链接数字传承与品牌创新。构建“非遗数字基因库”,完成东阳木雕、龙泉青瓷等60项非遗3D建模(远期目标100项),培育年轻传承人5000名;推出“一村一IP”计划,如嵊州“古戏台越剧体验” 2024年客流量增长40%,年轻游客占比58%,不断强化文化品牌竞争力。五是通过生态协同实现市场化与技术化双路径。扩大“两山银行”试点,建立竹林碳汇交易平台,如丽水市累计交易额达2.3亿元;推广“光伏+农业”模式,如舟山“菌光互补”基地可再生能源覆盖率45%,年减排8万吨,推动生态治理与绿色经济双赢。

供稿人:

李肖肖:宁波大学土木工程与地理环境学院农村发展专业硕士生

林雄斌:宁波大学土木工程与地理环境学院教授、博士生导师