2025年7月,在业界权威学术期刊《工程技术与发展》上,我国高级工程师沈铁娟及其研究团队发表了一篇题为《绿色建材选用对建筑项目成本效益及环境影响评估》的重磅论文。该研究通过严谨的数据模型和实例分析,系统地揭示了绿色建材在经济和环境双重维度下的巨大潜力,为我国建筑行业在“双碳”目标下的绿色转型提供了强有力的科学依据和实践指南。

论文的核心结论指出,尽管绿色建材的初期投资成本相对较高,但其卓越的能效表现使其生命周期总成本在短短五年内便能实现对传统建材的“反超”,并最终实现高达20%的能源节约率。这一发现有力地驳斥了市场上长期存在的“绿色建筑等于高成本建筑”的片面观点,为开发商、设计师和政策制定者指明了一条兼顾经济效益与环境责任的可持续发展之路。

时代课题:建筑业的绿色转型与成本考量

建筑业作为国民经济的重要组成部分,其发展模式与国家的能源战略和环保目标紧密相连。当前,我国正处于向绿色低碳社会转型的关键时期,“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的国家战略对各行各业提出了明确要求。作为能源消耗和碳排放的重要领域,建筑业的绿色转型势在必行。在这一宏大背景下,绿色建材作为构建绿色建筑的基础单元,其研发、生产和应用被提到了前所未有的战略高度。

然而,在实践层面,绿色建材的推广并非一帆风顺。一个长期存在于开发者、投资者和消费者心中的核心疑虑便是成本问题。普遍观点认为,绿色建材由于采用了更先进的生产工艺、更环保的原材料或具备更高的技术性能,其采购价格往往高于传统建材,这将直接导致建筑项目的初期建设投资增加。这种对前期成本的过度关注,在一定程度上形成了市场推广的阻力,使得许多项目在决策阶段对绿色建材持保守或观望态度。

沈铁娟的此项研究,正是为了系统性地回应这一行业关切。研究的目标并非简单地比较采购价格,而是试图建立一个更为全面、长远的评估框架,科学地量化绿色建材在建筑全生命周期内的综合价值。通过将视野从“建设成本”拓宽到包含“运营成本”和“环境效益”在内的“总成本”,该研究旨在为行业提供一个更为公允和理性的决策依据。

研究设计:全周期视角下的综合评估

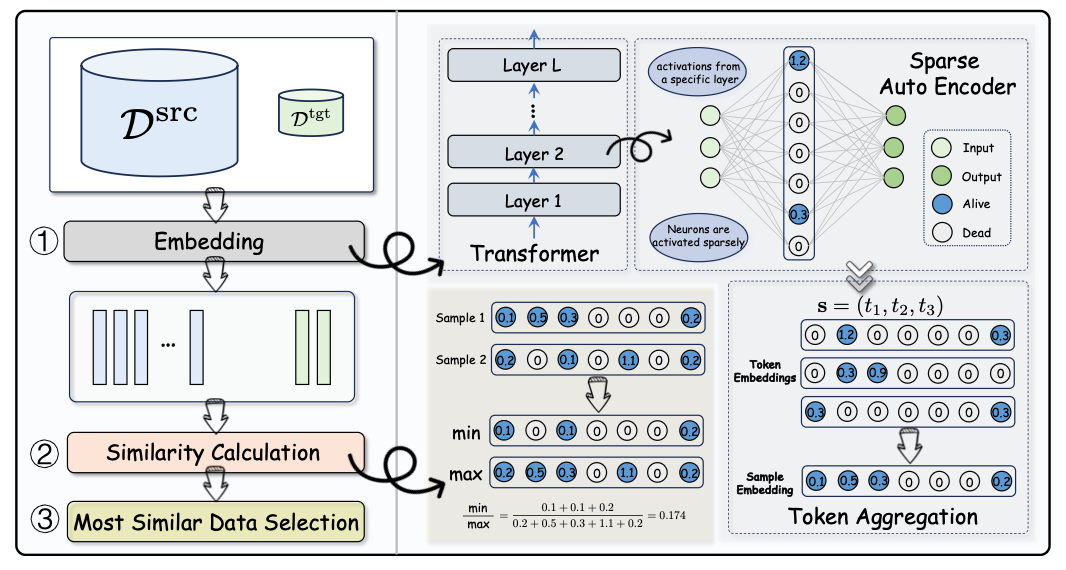

为确保评估的客观性和准确性,沈铁娟采用了基于现场数据和计算机仿真的对比分析方法。研究选取了一个具有代表性的住宅项目作为案例,并构建了两个平行的分析模型。一个模型完全基于传统建材体系,例如使用常规的混凝土、粘土砖墙体以及单层玻璃窗等;另一个模型则系统性地替换为绿色建材,包括但不限于高性能自保温砌块、Low-E中空玻璃节能窗、再生骨料混凝土以及低挥发性有机化合物(VOC)的环保涂料等。

在经济效益的评估上,该研究的核心方法是生命周期成本法(LCC)。这一方法突破了传统成本核算仅关注初始投资的局限,将评估的时间轴拉长至建筑物的整个使用寿命。它不仅核算了材料采购、运输和施工安装构成的初期投资,更关键的是,它将建筑物建成后数十年的能源消耗费用、日常维护与维修费用,乃至最终拆除和材料回收的残值都纳入了统一的计算体系。通过这种方式,LCC方法得以描绘出两种建材方案在长期使用过程中的完整成本演变轨迹。

在环境影响的评估上,研究团队运用了专业的建筑能效分析法。通过先进的能耗模拟软件,输入该项目所在地的详细气象参数、建筑朝向、围护结构热工性能等关键数据,对两个模型在一年四季的采暖、制冷、照明和通风等方面的能耗表现进行精细化动态仿真。这种方法能够精确量化因建材不同而导致的能源消耗差异,并据此计算出能源节约率和相应的碳排放减少量,从而为绿色建材的环境效益提供了坚实的数据支撑。整个研究围绕初期投资、能耗成本、生命周期成本和能源节约率这四个关键指标展开,力求全面揭示绿色建材的真实价值。

数据解析:成本曲线背后的经济与环境逻辑

研究的仿真数据显示,采用绿色建材的建筑项目,其单位面积的初期投资成本确实高于传统建材项目。这部分溢价主要源于高性能节能门窗、新型墙体材料和高效保温系统等产品的采购成本。这一结果与市场的普遍认知相符,证实了绿色建材在进入市场初期确实存在一定的成本门槛。

然而,当建筑投入使用后,成本的动态平衡开始发生变化。由于绿色建材在保温隔热、气密性等方面具有显著优势,其构成的建筑围护结构能有效减少室内外热量交换。这意味着在冬季,供暖系统无需满负荷运行即可维持舒适的室内温度;在夏季,空调的制冷能耗也大大降低。仿真数据显示,从运营的第一年起,绿色建材建筑的年度能耗成本便展现出明显的节约效应,逐年累积,形成了一笔可观的运营期收益。

该研究最为核心的发现,体现在对生命周期总成本的长期追踪上。将较高的初期投资与逐年节省的运营成本进行综合计算后,一条清晰的成本演变路径得以呈现。在项目运营的前几年,由于初期投资的差异,绿色建材项目的累计总成本仍然高于传统项目。但随着时间推移,运营成本的节约效果持续显现,两条成本曲线的差距不断缩小。根据模型测算,大约在第五个年头,出现了一个关键的“交叉点”——此时,绿色建材项目因节省的能源费用完全抵消了其高出的初始投资,其累计生命周期成本开始低于传统建材项目。自此之后,随着运营时间的延长,绿色建材的经济优势将愈发显著。

在环境效益方面,研究结论同样明确。经过全生命周期的能耗仿真评估,采用绿色建材的住宅项目,其综合能源节约率可达到20%。这个数字不仅意味着更低的家庭能源支出,更代表着对社会能源资源的有效节约。更重要的是,能源消耗的降低直接与碳排放的减少挂钩。20%的节能率意味着建筑在运行阶段的碳足迹显著降低,这对于区域乃至国家实现“双碳”目标具有实在的贡献价值。绿色建材通过提升建筑本身的性能,从源头上减少了对化石能源的依赖,展现出强大的环境正效益。

行业启示:重塑成本认知,驱动可持续发展

沈铁娟的这项研究成果,为建筑行业的相关方提供了重要的决策参考,其启示是多方面的。

对于房地产开发商和项目投资者而言,该研究提供了一种新的成本核算视角。它清晰地表明,在评估绿色建材的经济性时,不能只看眼前的施工采购预算,而应建立一种基于全生命周期的投资回报观念。五年即可收回增量成本并开始产生净收益的结论,为绿色建筑赋予了更强的商业吸引力。这意味着投资绿色建材不仅是一项履行社会责任的行为,更是一项具有长期经济回报的理性商业决策。这有助于推动开发商在项目规划初期就将绿色建材作为优先选项,从而提升新建建筑的整体绿色水平。

对于政策制定者和行业管理部门,这项量化研究为其制定和优化相关扶持政策提供了有力的实证依据。研究证明了绿色建材在节能减排方面的巨大潜力,肯定了推广绿色建材对于实现国家宏观战略目标的重要性。未来,相关政策可以更有针对性地设计,例如,通过提供初期投资补贴、税收减免或绿色金融支持等方式,帮助市场主体跨越初始成本门槛,从而加速绿色建材的市场化进程。同时,研究结果也支持在建筑能效标准和绿色建筑评价体系中,进一步强化对高性能建材应用的要求。

对于建材生产企业和整个产业链而言,该研究揭示的长期经济效益预示着广阔的市场前景。随着市场认知度的提升和政策的鼓励,对高质量绿色建材的需求将持续增长。这将激励企业加大研发投入,推动技术创新和工艺改进,通过规模化生产进一步降低成本,形成“市场需求增长—技术进步—成本下降—需求进一步扩大”的良性循环,从而促进整个建材行业的转型升级。

综上所述,沈铁娟发表的论文《绿色建材选用对建筑项目成本效益及环境影响评估》,通过科学、严谨的分析,系统地回答了长期困扰行业的成本效益问题。研究表明,绿色建材虽然在初期投入上相对较高,但其带来的长期运营成本节约和显著的环境效益,使其成为一项极具价值的长期投资。它不仅能提升建筑物的经济性和舒适度,更是推动建筑行业走向低碳、循环、可持续发展的关键所在,为我们建设资源节约型、环境友好型社会提供了坚实的路径。(张玲玲)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。