人工智能技术的迅猛发展,正深刻改变着就业市场的结构与需求。面对这一趋势,职业教育作为与就业紧密相连的教育类型,亟需积极拥抱变革,以更加科学、前瞻的姿态迎接技术革命带来的机遇与挑战。

一、AI正在重塑职业能力需求

据麦肯锡预测,到2030年,全球将有约3.75亿劳动者需要转换职业领域。重复性高、技能单一的工作岗位将逐步被AI技术替代。这促使我们深入思考:当前的职业教育体系是否能够有效帮助学生掌握面向未来的职业技能?

1.教学内容需与技术发展同步

当前,部分职业院校的教学内容与企业实际技术应用之间存在一定差距。据统计,超过60%的职校教师没有企业经历,数字素养跟不上,自然教不出面向未来的技能。为推动教学与实际需求接轨,需要加强教师队伍建设,提升教师的数字素养与行业实践经验。同时,应建立教学内容的动态调整机制,确保学生所学技能与行业发展同步。

2.深化校企合作,实现共赢发展

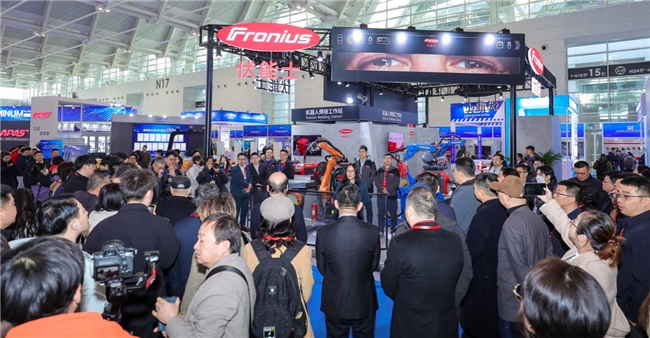

校企合作是提升职业教育质量的重要途径。应推动校企双方在课程开发、人才培养等方面开展深度合作,例如通过共建实训基地、共同开展技术研发等方式,实现资源共享、优势互补。比如有些职院与企业合作,学生直接参与研发项目,技能与岗位无缝对接,能为学生提供参与真实项目的机会,值得点赞。

3.完善职业技能认证体系

随着技术迭代加速,以前的“电工证”“CAD制图员”等证书,现在很多企业已经不认了,因为它们没涵盖智能运维等新需求,因此,传统的职业资格证书体系需要与时俱进。应建立健全与新技术、新岗位相适应的职业技能等级认证制度,确保证书的权威性与实用性,为学生就业提供有力支撑。

二、推动职业教育体系优化升级

为适应AI时代的发展要求,职业教育需要进行系统性的改革与创新,必须从内而外“技能重构”。

1.建立灵活的专业调整机制

借鉴国际先进经验,比如新加坡的“SkillsFuture”模式,建立行业需求实时监测系统;或者借鉴德国,每学年修订30%以上的课程内容。通过建立行业需求监测与专业设置联动机制,实现专业设置与产业需求的动态匹配。鼓励院校与企业合作开发前沿技术课程,确保教学内容的前瞻性与实用性。

2.加强“双师型”教师队伍建设

职校老师不能只会讲理论。通过建立教师企业实践制度、引进企业专家参与教学等方式,打造既懂理论又精通实践的教师队伍。这种“双岗制”模式有助于将最新技术成果和实践经验融入教学全过程。

3.注重综合能力培养

AI时代,只会一种技能远远不够。职业教育必须“硬技能+软实力”双修。在强化专业技能训练的同时,应重视学生创新精神、协作能力、适应能力等综合素质的培养。通过项目式学习、创新实践等方式,培养能够胜任未来工作岗位的复合型人才。

三、构建适应未来的职业教育生态

完善职业教育质量评价体系,将专业建设成效与资源配置挂钩,推动院校主动对接产业发展需求。建立产教融合激励机制,调动各方参与职业教育的积极性。只有敢于打破边界、主动拥抱AI的职教体系,才有机会实现“弯道超车”。

1.政策要落地,不能只发文件

现在很多专业调整是“换汤不换药”,因为没有配套的评估、资源和问责机制。真正有用的做法是:建一个行业需求大数据平台,实时预警专业设置风险;规定每年必须更新一定比例的核心课程;把调整效果纳入学校考核,和经费挂钩。

2.校企要真正“双向奔赴”

校企合作不能只是学校一头热。要让企业愿意深度参与,就得让企业觉得“值得”。比如:企业可以获得优先用人权、技术转化收益;把课堂搬进车间;政府提供税收减免、补贴等激励,推动校企建立长期、稳定、深入的合作关系。通过共建产教融合平台、开展技术研发合作等方式,实现教育链、人才链与产业链的有机衔接。

3.营造良好发展环境

只有当技能型人才真正被尊重,职业教育才能真正站起来。AI不是职业教育的敌人,僵化才是。在这场技术与教育的赛跑中,打破学历偏见,实现职业本科与普通本科同等学历效力,畅通技术技能人才成长通道。提高技术技能人才的社会地位和待遇水平,增强职业教育的吸引力,为经济社会发展提供有力人才支撑。(朱丹丹)