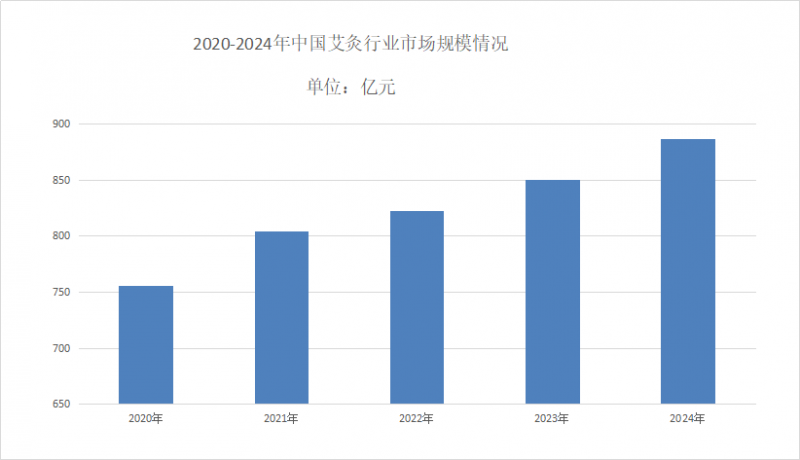

2024年中国灸疗市场规模达到887亿元左右,2025年预计将突破千亿市场规模,其中艾灸借助大健康养生调理功能占据主要灸疗市场。这一数据反映了大健康市场对灸法这一刚需市场的强劲增长势头和巨大潜力。随着人口老龄化趋势的加剧和居民健康需求的不断增加,对应的服务和产品等市场需求将持续扩大。

中华三千年灸疗源流

“灸”字最早见于商代殷墟甲骨文《小南屯地甲骨》第2219版,其形如人躯上放置燃烧的植物,从安阳妇好墓出土的的青铜灸具 —“青铜号鸮尊”揭示了人类最早运用灸法疗疾的文明密码。从《黄帝内经》奠定理论框架,到《灵枢·官能》 提出"针所不为,灸之所宜"的治疗准则,确定灸法作为最早的中医疗法的源流。

1973年马王堆出土的西汉帛书《五十二病方》记载灸法治疗疝气、癃闭等42种病症,其取穴原则已显经络学说雏形。 东汉张仲景在《伤寒杂病论》中创设"灸甘草""灸附子"等经方,开创药物与灸法结合的先河。发展到唐代药王孙思邈创新了"灸感传导"理论,在《千金要方》中描述:"艾火入经,其应如响,若游鱼吞钩之浮沉",并首创隔蒜灸、豆豉饼灸等多样化灸法。

宋代医家引入实验思维验证艾灸机理。窦材在《扁鹊心书》中记载对比实验:"同症分灸药两组,灸组愈速三昼夜 ",《太平圣惠方》收录灸方1632首,形成系统化的临床方案。

明代李时珍通过化学实验破解艾草奥秘,《本草纲目》 记载"拣取净叶,扬去尘屑,入石臼内木杵捣熟"的药灸材料炮制工艺。 清代吴亦鼎《神灸经纶》运用热力学原理,提出"离穴不离经"的施灸原则,强调"火候"控制:"壮数多少,视病深浅,如同烹小鲜"。

在中国传统医学的浩瀚星空中,药灸疗法如同一颗璀璨的星辰,跨越三千三百年时空,从治病救人到养生调理不断熠熠生辉。

传统灸法式微背后的原因

传统灸法式微的原因之一是西方医学的传入与冲击,西医外科、抗生素的引入,使得药灸曾经最擅长的领域——外科感染(如痈、疽、疔疮),有了更快速、更快速的解决方案。药灸在这些急症治疗中迅速被取代。加上西医的解剖、生理、病理学建立在直观的实证基础上,而药灸的“经络”、“药气透达”等理论难以用当时的科学语言解释,因此被视为“不科学”、“落后”的象征。

原因之二则是中医自身的现代化与教育体系改革,新中国成立后,中医院校教育体系的建立,为了适应标准化教学,将重点放在了理论体系和针刺教学上。灸法,特别是操作复杂、个性化强的药灸,在课程中占比很小,导致新一代中医师普遍“会针不会灸”,更遑论药灸。

医院的科室划分(内、外、妇、儿)也使得药灸这种传统综合疗法失去了生存的土壤。

原因之三现代生活方式的挑战,传统药灸药灸准备工序繁琐(制备药末、制作药饼等),治疗时间周期长,不符合现代快节奏的生活。相比而言,单纯的艾条灸(悬灸)更为方便,随时可用。但是艾灸的烟雾大的问题在现代城市公寓环境中成为一个显著的矛盾点,很多患者和从业者因此放弃灸疗。

传统药灸在传承中的守正创新

2025年的今天,药灸并未消失,它作为一项宝贵的非物质文化遗产,在民间的中医诊所和中医爱好者中仍有传承和应用。随着人们重新认识到抗生素滥用问题和慢性病管理的需求,像“艾灸”、“药灸”这类大型药灸法因在治疗虚寒性疾病等方面的独特疗效,又重新回到大众视野,展现了古老中医药灸治疗智慧的复兴潜力。

而在广东省粤西小城阳春市,一门名为“中炽药灸疗法”的中医非遗技艺,通过沿用马王堆出土的《五十二病方》的经方基础上,创新性采用“药酒贴敷+经络火灸”系统疗法,实现了传统中医技艺的现代化传承。“中炽药灸疗法”作为这一古老技艺的重要支脉,其传承谱系可追溯至明万历年间。据《阳春潭水高埌刘氏族谱》记载,历经十二代传承,这门技艺在第十一代传承人黄中、与第十二代传承人黄伟国父子手中焕发出新的生机。

第十一代传承人黄中的学医之路充满传奇。少年时期,他亲眼目睹师傅张德光用中炽药灸将奄奄一息的病人从死亡边缘拉回,从此立志学医。经数十年潜心钻研,黄中在继承传统的基础上大胆创新,对灸法、灸材、灸具进行全面改进,形成了更为系统完善的诊疗体系。

“中炽药灸疗法”的精髓在于“药酒贴敷+经络火灸”的独特组合。疗法采用的药酒需浸泡五年以上,药粉由红花、当归尾、血竭、羌活等十余味中药材精心配制。治疗时,医师在竹浆草纸上均匀铺上药粉,渗入药酒,贴敷于患者痛点,再以特制纸条缓慢炽灸,通过精准控制火候,使药力在热力作用下直达病灶。

“这门技艺最难掌握的就是火候的控制,”黄中解释道,“如同烹小鲜,火候不足药力难以渗透,过猛则易伤肌肤。我们经过多年实践,总结出‘离穴不离经’的施灸原则,确保疗效与安全并重。”

但要真正让药灸重回主流,还需要在标准化、机理研究和烟尘处理等方面进行更多的现代化探索。黄伟国作为第十二代传承人,为这门古老技艺注入了现代科技元素。他在传统疗法基础上,创新性地设计火灸无烟化机器,实现了通过机器对多个穴位的同时炽灸,又能通过烟尘过滤无烟化处理,解决诊所,家庭使用的痛点问题。黄伟国说实现中医非遗的“让传统的更传统,现代的更现代”。

非遗产业化,开辟传承新路径

中炽药灸的发展理念与国家“2030健康中国”战略高度契合。该疗法强调“防治结合”,注重“治未病”,通过调理人体阴阳平衡,提升自身免疫力,正好响应了国家从以治疗为中心向以健康为中心转变的医疗卫生政策。

近年来,公司积极参与“中医药健康服务走向基层”活动,通过社区义诊、健康讲座等形式,推广中医药健康理念。同时,依托阳春市丰富的南药资源,建设标准化药材种植基地,从源头保障药材质效,助力地方经济发展。

2019年,黄中创立“阳春市中炽药灸保健有限公司”,打破了“传男不传女”的陈规陋俗,通过家族传承与师徒传承相结合的方式,广招有志青年,现已培训学徒数十人,开设保健公司和工作室十七间。

“我们不仅要传承技艺,更要创新传承模式,”黄伟国表示,“通过标准化、品牌化、连锁化的运营,让古老的非遗技艺在现代商业体系中焕发活力。”

走向世界,让中医智慧惠及全球

在全球化背景下,中炽药灸也开始走出国门。目前,该疗法通过师徒传承已传播至港澳地区,加拿大埃德蒙顿,日本大阪及新加坡等地,受到海外患者的认可。2021年诺贝尔生理学奖获得者朱利叶斯团队关于火灸热刺激通过TRPV1离子通道激活人体镇痛机制的研究成果,为药灸的“温通止痛”理论提供了现代科学解释,更为中医药国际化提供了有力支撑。

“我们的愿景是让药灸疗法在全球各地都有传承人,”黄中表示,“中医药是中华民族的瑰宝,我们有责任把它传承好、发展好、利用好,让这一古老的智慧为构建人类卫生健康共同体作出贡献。”

从三千年前的甲骨文记载,到如今的非遗产业化发展;从家族秘传的民间技艺,到惠及海内外的大健康品牌,中炽药灸的传承创新之路,正是中医药非遗发展的一个缩影。在一批批黄中、黄伟国这些中医非遗传人的坚守与创新下,这些古老的中医非遗技艺正以其独特的魅力,在健康中国与一带一路建设的伟大征程中书写着新的传奇。